|

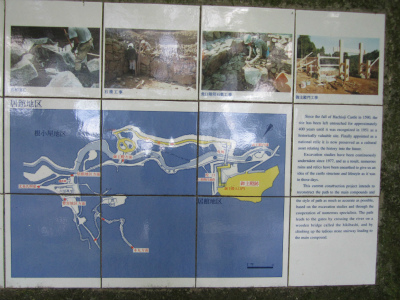

八王子城は、R61に「八王子城跡入り口」という 信号付きの交差点があるので、そこを折れると道1本で辿り着けます。 電車の場合はJR高尾駅が最寄で、北上に向かい1,5kmほど行くと城山大橋という 交差点があり、それを左に進み、更に0,5ほど行くと 高速道路が見えてきます。それを潜ると、直ぐに入り口の交差点があります。 八王子城は北条氏3代目の氏康の三男、氏照が築いた山城です。 秀吉が北条征伐で小田原城を取り囲んだ時、城主の氏照は小田原城に居て 徹底抗戦の構えを示してしました。秀吉軍は配下に、周囲の城を片っ端から落とさせ、 当城にも前田利家と上杉景勝の連合軍に襲撃を命じました。当時、城には少数の家臣と 婦女子しか残っておらず、わずか1日で八王子城は落城したといいます。 |

八王子城 曳橋 虎口 御主殿跡 御主殿の滝

|

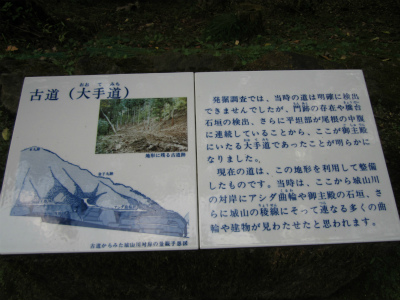

城の構成は大きく分けて2つのエリア(御主殿、本丸)になります。実戦となった場合には、 より守りの堅固な山頂の本丸に主力を移すことを想定としていましたが、普段の生活では麓近くの 御主殿と呼ばれるエリアに、その時間の多くをおいていました。 この場所に続く道が「古道」です。およそ、敷地内に流れる城山川に沿ったかたちで整備されて いて、 御主殿に至る途中で「曳橋」とよばれる橋を通過する行程になります。 曳橋は今でこそ立派な橋が架かっていますが、戦国当時は敵襲に備え簡素な造り の木橋であったといいます。急襲の際には、橋を破壊し敵を足止めする役目があったようです。 |

|

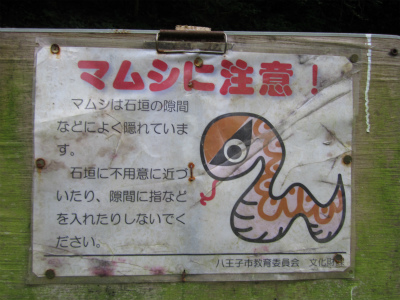

敵が橋を渡った場合に、御主殿の直前には「虎口」と呼ばれる石段の 仕掛けが待っています。コの字の形態に折れ曲がり、多勢での攻め込みを防止したり、 攪乱したりする効果があったといいます。 不幸にも、天正18年(1590)に前田、上杉連合軍によって攻め落とされ ましたが、その後、当城一帯は徳川家の直轄地から明治以降は国有林として管理される 、という経過を経たので、結果、 人の手がほとんど入らず落城当時のままの綺麗な状態が保存されることになりました。 この石段も一例で、その石積様式は当時の山城築城のあり方を知る上での貴重な 資料にもなっています。その工程は、砂岩を利用して1つ1つ丁寧に積み重ね、隙間に小石を 詰めるもの。これによって、石垣をより強固なものにさせていたようです。 |

八王子城 虎口における櫓門跡と4つの礎石

|

更に虎口エリアの踊り場には、櫓門が建っていたようです。その礎石の4つが 発見されました。そばには排水用の石組側溝も確認されました。 |

|

御主殿の入り口には冠木門(かぶきもん)が構えていました。 御主殿は簡単に言えば、氏照の住居だった所です。発掘によって、多数の 礎石や水路などが見つかり、その位置関係によっておよその建物の規模を知ることが 出来ているそうで、現在、復元工事の真っ只中です。 ここには、生活用品も多数出土されて おり、中国製の陶器や、珍しい例ではイタリア製のレースガラスの破片も見つかっています。 当時の北条の隆盛ぶりが窺えます。 |

|

御主殿エリアを西の出口から大きく廻り、土塁越しに進むと 「御主殿の滝」があります。落城日に、御主殿に残っていた女性や子供、将兵達が 滝の上流で次々を自刃して果てた地で、その血で滝の水が三日三晩の間、赤く染まって いたと言われています。 比較的大規模な山城であり、堅固さを誇る八王子城が落城する事は 氏照にとって大きなショックであったようです。落城日から程なく、氏照は小田原城の篭城を解き 豊臣に降伏しました。結局、氏照とその兄の氏政は切腹を命じられ、ここに北条の 時代は終焉を迎えます。 400年もの間、ほぼ手付かずの状態だった 八王子城の発掘調査は、昭和52年から始まりました。様々な発見と、 貴重な歴史的資料の実証も有りましたが、現状ではチョッとした 山道、古道の脇にも人労による石積の垣を確認する事ができ、発掘はまだまだ途上段階で あることは自明です。これから更に御主殿、本丸の両エリアの発掘が進み、 其処に在った数々の建築物の再現が 進み、煮詰まっていけば、城主の氏照が構想した 壮大な城郭と、そこから北条氏100年の栄華までも体感できる時も来るでしょう。 |

|

本丸の標高は460mとあり、こちらのエリア見学は登山のような行程になります。 登頂までの時間は40分程度ですが、大きな石がゴロゴロしてますのでしっかりとした靴を履いて 行った方がいいでしょう。管理棟のY字路を右に進路を取ります。 山自体が天然の要害でしたが、さらに本丸に至るまでの山道にいくつもの 曲輪(くるわ:土塁で囲み作った平地)が設けられており、敵の侵入を防ぐ工夫が凝らされて いました。 |

|

金子曲輪:金子三郎左衛門家重が守備をしていました。 松木曲輪:中山勘解由家範が守備していました。この曲輪も激戦があったようで、攻めた前田利家 は北条側の中山家範の奮戦ぶりに感銘し、助命を促したいいます。結局、家範はそれを拒み 死を選びましたが、彼の孤児は家康に取り入られ水戸徳川の家老にまで昇りました。 |

八王子城 本丸方面

|

松木曲輪のすぐ上が本丸です。城の中心部分にあたりますが、山城ゆえに 広さの確保が難しく、大きな建物は存在してなかったようです。横地監物が守備していました。 八王子神社の脇に横地社があります。これは落城寸前に奥多摩に落ち延びた横地監物を 祀る社で、もともとは奥多摩町にありましたが、ダム建設でこの地に移動されたものです。 |

|

八王子神社は延喜16年(916年)に華厳菩薩妙行が開いた ものです。この地で修行中に突然、牛頭天王という神と、それに従う八人の王子が現れた ことに機縁するもので、この伝承が‘八王子’という地名の由来にもなっています。 |

|

山を下りると、道路沿いに八王子城資料館があります。 15分程度の見学で十分な展示量ですが、かなり面白い内容の読み物ばかりだったので、 是非、寄ってみてください。 入場料は無料です。同様に併設されている駐車場も無料ですが、17時で閉まってしましますので ご注意ください。50台以上おける大型のスペースです。 そのまま、道を続けると北条氏照と家臣達の墓があります。 細い側道を折れる行程になります。氏照の死後、百回忌を機に建てられた碑で、 実際の経緯では氏照は小田原城下で切腹したもので、墓自体 は小田原駅の近くにあるとのことです。 |

小田原城

トップ