|

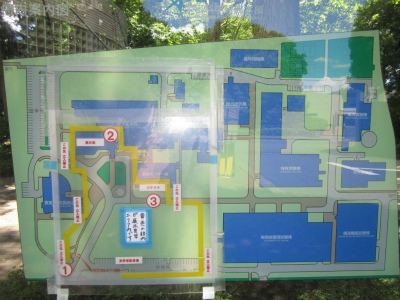

宇宙航空研究開発機構(JAXA)とは 日本の航空宇宙開発政策を担う研究・開発機関で、位置付けとしては独立行政法人にあたります。 現在、東京都調布市の本社を中心に4つの本部中枢機能、と及び各地の射場や実験場、観測所 との連携により運営を行っており、また、同時に一般人にも多くの施設で開放見学を行っています。 相模原キャンパス |

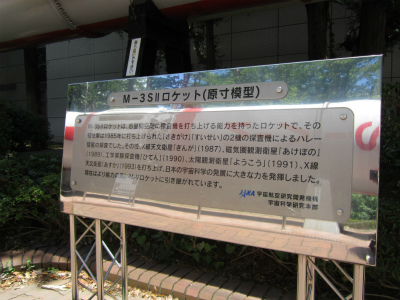

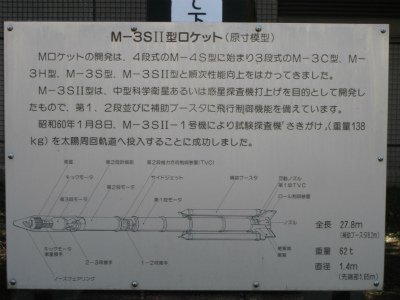

宇宙航空研究開発機構JAXA(相模原キャンパス)M-3SⅡロケット

|

相模原キャンパスの所在はR16沿いを走ると「共和4丁目」という 交差点があるので、そこを折れて ください。200~300mすると正門が見えてきます。入場は無料であり、敷地内には 研究・管理棟での展示、ロケットの原寸模型のほか、売店ではJAXAオリジナルグッズや 宇宙食の販売も行われています。 |

|

M-3SⅡです。 |

|

M-Ⅴです。 |

|

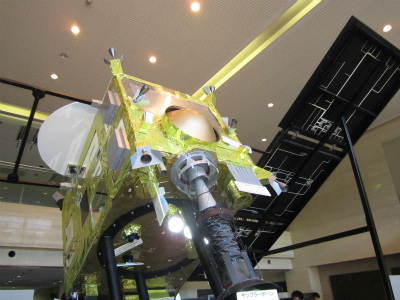

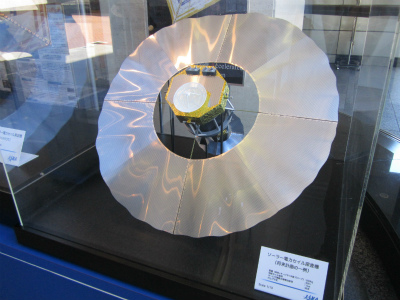

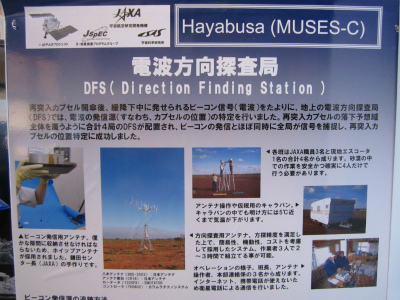

研究・管理棟の1F は展示室になってます。飾られている種々の模型の中でも一番の人気、且つ大型のモノ といえば「はやぶさ」です。 付近にいる常駐職員さんに聞けば、わからないことや質問等にも丁寧に答えてくれます。 |

|

JAXAでは各種業務の採用のほか、大学や大学院との提携を行っています。 着々と、宇宙開発分野で優秀な人材が集まっているようです。 |

|

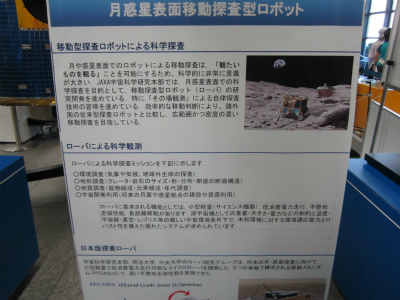

月面や火星上を無人で探査できるロボットは、安全面や経費上でも 、その開発利益は計りきれません。現在、同機関ではマイクロローバ、ドリル駆動ローバ などの各種ローバの研究がかなり進んでいるようです。 |

|

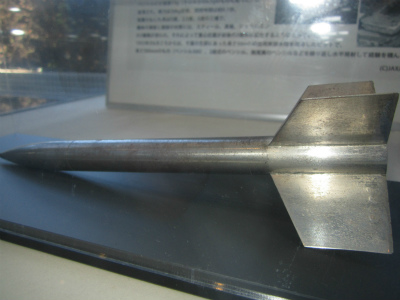

1955年、「ペンシルロケット」と呼ばれる小型模擬試射ビットで 水平発射実験が行われました。国分寺の駅前、新中央工業KK廃工場で公開実験されたもので、 これにより ロケット発射における貴重な各種データが得られたそうです。日本の宇宙開発史のあけぼの、 第一歩でした。 |

|

現在まで(ひので)(あかり)(すざく)(あけぼの)(あかつき)の打ち上げ られた探査機群は、各種データを 鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所に送り、その信号を運営側が巨大アンテナでキャッチした後、 本施設「相模原キャンパス」に送り解析していく運びになっています。相模原は管制センター という意味合いの位置付け施設のようです。 |

調布航空宇宙センター |

|

調布航空宇宙センターの所在はR14沿いにあり、R121との 交差点「航空宇宙技術研究所」を南方向に折れると、その先100m程の地点に 入り口の正門があります。 |

|

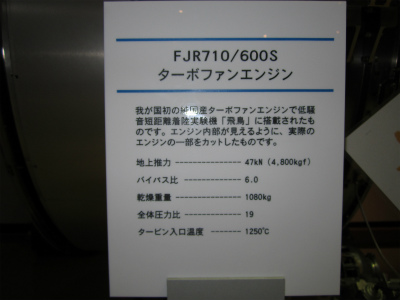

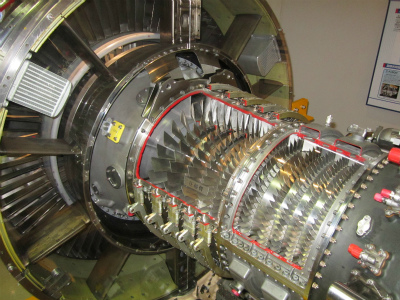

展示室内は、超音速技術の概要説明や ターボファンジェットエンジン、スペースプレーンの展示などがあります。 風洞実験やスペース・ミッション・シミュレーターの体験型施設もあって、 子供から大人まで楽しみながら勉強できるつくりになっています。 |

|

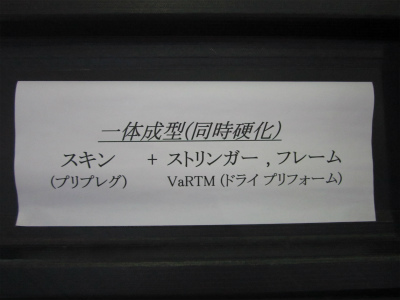

炭素繊維強化プラスチックは金属素材より圧倒的に軽く、耐腐食性にも優れていることから、 航空機の素材に大変適している反面、 現在、生成にコストが高くつくことが欠点になっています。 この点を補うべくJAXAが力を注いでいるのが、従来の「オート クレーブ生成法」と「VaRTM生成法」を組み合わせた「ハイブリット生成法」です。 2つの良いところを取った新生成法によって、低コストかつ高品質な複合材を生み出す ことに成功しています 。まだまだ研究の最中ですが、将来的には航空機胴体やロケット構造に実用する 見込みがあるといいます。 |

|

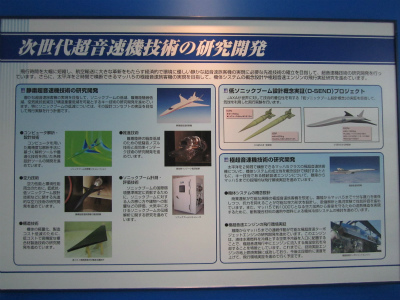

極超音速旅客機は、実にマッハ5で飛行するという夢の飛行機です。これにより、現在10時間 掛かる太平洋横断が2時間で可能になるといいます。 燃料が液体水素になる為、従来のジェットエンジンは使えません。 JAXA側では「極超音速ターボジェット」という新方式エンジンを目下開発中で、 2025年を目処に実用運営を目指しています。 燃料の消費でエンジン流入する空気温度は1000℃にもなり、 この高温からの遮熱と、広い速度範囲での揚力のコントロールが、今後の研究の 指標だといいます。実用では、極超音速ターボジェットを4基搭載しマッハ5 の最大速度と、 100人乗りで8700kmを巡航する旅客機を想定しているとのことです。 |

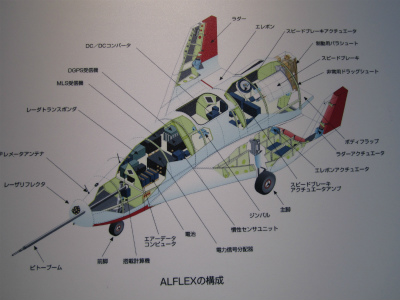

宇宙航空研究開発機構JAXA(調布航空宇宙センター)ALFLEX

|

自動小型着陸実験(ALFLEX)は、宇宙空間から地上に帰還する航空機の 自動着陸の技術確立の体得を目指し、オーストラリアのウーメラ飛行場にて 繰り返し行われてきた飛行実験です。 内容は、 ヘリに吊るした本基を高高度で投下し自動で滑走路に着陸させる過程を見るもので、 将来的なビジョンは宇宙往復機、 日本版スペースシャトルの開発であり、 現在まで 計13回の実験全てを成功させています。 |

|

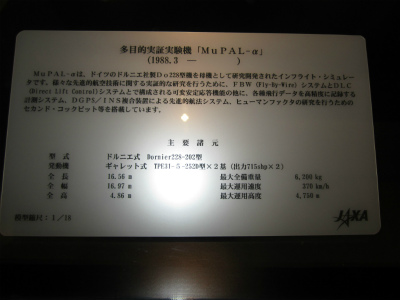

飛鳥と MuPAL-αです |

|

ターボファンエンジンです。 |

|

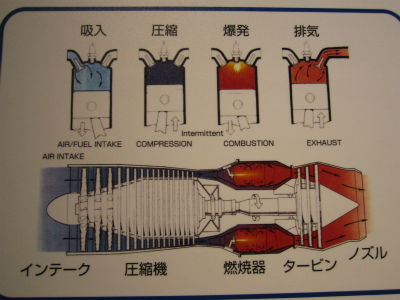

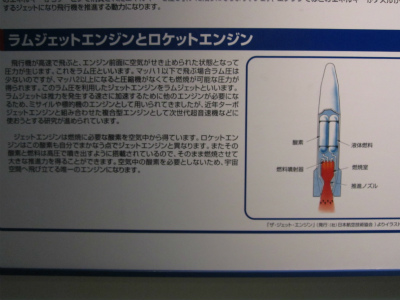

車のエンジンは、吸入、圧縮、爆発、排気の4サイクルをエンジン内の1つの室(シリンダー) で行います。これに対し、ジェットエンジンとは上記の其々が、インテーク、圧縮機、 燃焼器、ノズル、と個別独立の室に対応しており、 同時にこれは1サイクルでの動力生成が可能なことを意味しており、結果、車のコンビネーション 連動によって生みだされる動力よりも大きくタイミングロスを省いた、 飛躍的な大動力を実現しているのです。 このエンジンの噴出力によって、前方向に移動する動力がジェット推進 ということになります。これに対し垂直方向は、翼にかかる流れを下方に押し出す反作用の力 によって浮き上がります。これを揚力といいます。 揚力係数を上げるには、翼にソリを付与します。キャンパーと呼ばれ、底部が平たく上部 はやや丸みを帯びた形状になります。飛行が高速度になるに 従い、底面と上面が同じ曲線に近い「対称翼」の形状が理想になります。 そのほうが係数を高く保てたまま飛行できるのだといいます。 そして翼自体にも、流れに対して角度を付与し揚力 係数の上昇を図ります。この、流れを実験観察する装置が「風洞」であり、本施設、 調布航空宇宙センターの存在意義の骨頂であると言えます。 同施設の風洞の規模は、勿論国内最大であり 採取された膨大なデータを解析するのは、専門棟をも併設させる規模を誇る スーパーコンピュータです。 このように、 調布航空宇宙センターとは日本における 航空テクノロジーの 結晶であり、そして次世代の空の革命を興し得る最先端の技術研究所でもあるのです。 |

|

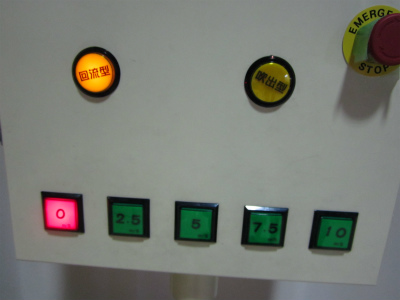

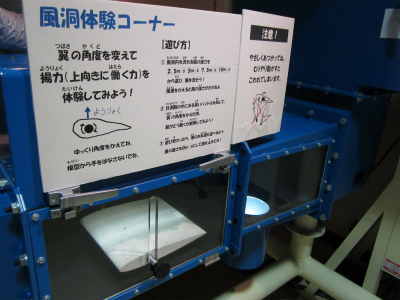

風洞実験の概要を簡単に知ることができる装置が展示室の奥にあるので 、来館の際は是非、動かしてみてください。ボタンスイッチは風力変化の切り替えです。 青いボックス中央の黒い ハンドルを回転させると翼の傾き、つまりは「迎角」を付与することが出来る仕組みに なってます。 これによる揚力係数の上昇 変化で、翼が垂直方向に持ち上がる作動を手伝いで体感することができます。 私なりの体感でしたが、1~2度の迎角の違いでも全く別物の圧力変化 がある事を認識できました。マッハで動く機体であれば、なおさら微妙で繊細 な翼の形状を付与することが必要になるのでしょう。 たゆまぬ努力と研究実験の正確なデータにより、 いつの時代か、アメリカ⇔日本の 日帰り旅行が可能になる日も来るでしょう。 その他、スペース・ミッション・シミュレーターや、削砂 ハンドルを回して月面の砂と標準砂の違いを体験できるコーナーなどもありました。 |

トップ