抧棆攷暔娰 |

|

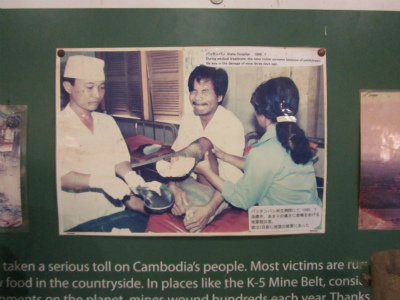

億儖丒億僩偺撈嵸帪戙 偵嶦偝傟偨帺崙柉偼丄俁擭敿偺娫偱俀侽侽枩恖嬤偄偲偝傟偰偄傞丅幚偵丄崙柉偺俁妱偵偁偨傞 抣偩丅偦偟偰丄偦偺晧偺堚嶻偲偟偰揚嫀偝傟側偄抧棆偼丄枹偩偵懚嵼偟恖乆傪彎偮偗懕偗偰偄傞丅 尋媶偱偼丄崙嫬晅嬤偺抧棆偼係侽侽枩屄偵忋傞偲偄偆丅捑栙偺嫢婍偼丄側偍寬嵼側偺偩丅 |

|

憂愝幰傾僉乕丒儔乕巵偼丄偐偮偰偼僋儊乕儖丒儖乕僕儏偵懏偟偰 偄偨暫巑偱偁偭偨偑丄撪愴廔椆屻傕嵾偺側偄柉娫恖偑 擇師旐奞偵憳偄丄庤傗懌傪幐偭偰偄傞巔傪栚偺摉偨傝偵偟丄 巹嵿傪搳偠傞偐偨偪偱丄偙偺抧棆攷暔娰傪奐娰偟偨偲偄偆丅 |

|

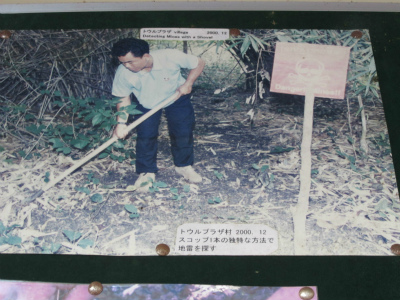

抧棆揚嫀偵偼崙嵺揑側帒奿偑偄傞傜偟偔丄巵偼媄擻偵娭偟偰偼 撈妛偱妛傃丄尰嵼傑偱俆侽侽侽敪嬤偔偺抧棆傪夞廂偟偨丅揥帵偝傟偰偄傞傕偺偼偦偺堦晹偱偁傞丅 |

僇儞儃僕傾丂抧棆攷暔娰丂丂The Cambodian landmine museum

|

晘抧偺峔惉偼 丄尯娭愭偐傜捈捠偡傞曣壆偵儃乕僪傪娷傔偨愢柧暥傗婘忋偺晲婍揥帵偑偁傝丄墱偺 拞掚偵偼墌拰忬偺壆崻晅偒揥帵搩傕偁傞丅偙偙偵傕戝検偺攑婞晲婍偑暲傫偱偄傞丅 |

|

愢柧暥偼丄塸岅偺傎偐擔杮岅傕偁傝戝曄偵撪梕偑暘偐傝堈偄丅 巵偼丄擔杮岅傪撈妛偱廗摼偟丄擔杮偲偺娭傢傝傕怺偔丄 尰嵼傑偱偺條乆側妶摦偼儅僗僐儈偱傕帪乆庢傝忋偘傜傟偰偄傞 傛偆偩丅 暯帪偼揚嫀嶌嬈偱晄嵼偑懡偄偑丄塣傛偔嵼娰偟偰偄傟偽擔杮岅偱撪晹傪埬撪偟偰偔傟傞帠傕 偁傞丅 |

|

島媊摍傪挳偐側偗傟偽丄娰撪尒妛偼侾俆乣俀侽暘掱搙偺帪娫偱廫暘偩傠偆丅戅応屻丄挀幵応 偵栠偭偨丅嬻傪尒忋偘傞偲丄懢梲偺岝偑庛偔傗傗廳偨偔姶偠傜傟丄 墢愇傑傢傝偺 嶨憪偵惗懅偡傞拵払偑丄 梉曢傟慜偺戝崌彞傪巒傔傛偆偲偟偰偄偨丅 亀偩偄傇擔傕曢傟偰偒偨側丄憗偔婣傞偧亁 奨摂偺柍偄摴楬偼丄傑偝偵恀偭埫偩丅僔僃儉儕傾僢僾巗撪側傜傑偩偄偄偑丄彮偟峹奜偵弌偨抧曽 堚愓巤愝偱偼丄梉崗偺朘傟偲嫟偵宨怓偼堦曄偡傞丅埫埮偐傜墡傗栰惗摦暔偑弌杤偟丄 懳恖揑帯埨柺偱傕埨慡偺曐忈偼偱偒側偔側傞娐嫬偵曄壔偡傞丅 岾偄偵傕丄摿偵僩儔僽儖傕柍偔巗撪傑偱摓拝偟偨丅庡梫姴慄摴偱偁傞 崙摴俇崋傪惣曽岦偵憱偭偰偄傞偲丄尒妎偊偺偁傞奨偺晽宨偑尒偊偰偒偨丅 婣偭偰偒偨偺偩丄偲偄偆幚姶偑暒偄偨丅 擔杤偲嫟偵僩僁僋僩僁僋偺 僆乕僾儞僔乕僩偵丄悂偒崬傓晽偑椓傪塣傇丅 曅尵偺塸岅偱丄僪儔僀僶乕偵嵟屻偺偍婅偄傪偟偰傒偨丅 乽巗撪偺僫僀僩儅乕働僢僩偱崀傠偟偰偔傫側偄丠乿 庒姳丄曫傟偨栚晅偒偩偭偨偑丄夣偔僶僀僋偺恑楬傪曄偊偼偠傔傞丅 亀俷俲丄偦偙偱崀傠偣偽偄偄傫偩側亁 |

|

乽崱擔偼怓乆丄偁傝偑偲偆乿 僫僀僩儅乕働僢僩抝偲暿傟丄僫僀僩儅乕働僢僩偺擖岥傪栚巜偟偨丅 僫僀僩儅乕働僢僩偼栭娫偩偗奐嵜偡傞搚嶻壆偩丅 巗撪偺拞怱抧僯傾僢僉乕憸偐傜撿偵 栺俀倠倣偲嬤偔丄僒儕乕僫丒儂僥儖偐傜傕嬤偄埵抲偵偁傞丅 傒傗偘壆偺傎偐丄 僆乕僾儞僥儔僗幃偺 偍煭棊側僇僼僃傗儗僗僩儔儞丄僶乕傗僋儔僽丄塮夋娰丄儅僢僒乕僕揦 偑暲傃丄廃埻偵偼僎僗僩僴僂僗傕 棎棫偟偰偄傞丅揹摂傗揹忺僱僆儞偑惿偟偘傕柍偔巊傢傟丄 奜崙恖摨巙偺岎棳偺応偵傕側偭偰偄傞傛偆偩丅儖乕僼儌乕儖幃偺彜嬈嬫夋偵丄栺侾俀侽揦曑偑傂偟傔偒崌偭偰偍傝丄堏摦偼弌揦娫偺彫楬傪 巊偆偙偲偵側傞丅撪晹偼柪楬偺條側嵶偝偩丅偨偩丄偙偙傕悈憒偗偑旕忢偵埆偄丅 旼傑偱怹偐偭偨悈柺傪憕偔傛偆偵丄堦曕堦曕慜恑偡傞丅巚傢偢丄偙傫側戜帉偩偗偑岥傪偮偔偺偩丅 |

|

乽傕偆丄暔攧傞偭偰儗儀儖偠傖偹乕偧乿 |

|

僫僀僩儅乕働僢僩偺 彜昳栚偼丄 僔儖僋丄栘挙傝僆僽僕僃丄崄恏椏丄傾僋僙僒儕乕摍丄摿偵恀怴偟偄暔偼柍偄偑丄栭娫奐嵜偲偄偆 摿庩塩嬈宍懺備偊偵丄拫娫偺堚愓娤岝偵朲偟偐偭偨恖娫偵偼桳擄偄懚嵼偩丅 壙奿昞帵偼柵懡偵側偔丄揦堳偲捈愙岎徛偟偰抣抜傪寛傔傞丅 倀俽亹偱偺庢堷側偺偱妝偱偁傞丅戝掞丄 嵟弶偼憡応埲忋偵傆偭偐偗偰偔傞偺偱丄摨條偺揦傪彮偟尒偰夢偭偰斾妑偟偰偐傜 寛傔偨曽偑偄偄偩傠偆丅 |

|

梉怘偺偨傔偵丄侾尙偺拞壺椏棟壆偵擖偭偨丅 揦撪偺暤埻婥偼愒偄戩偲丄暻傪嵤傞塓姫偒宍偺栦條丄 撻愼傒偺挷棟儊僯儏乕丄偲擔杮偱栚偵偡傞傕偺偲戝嵎偼柍偄丅 堘偆偺偼價乕儖偔傜偄偐丅 偙偙 僇儞儃僕傾偵偁偭偰拞壺椏棟偲暦偔偲丄堘榓姶傪妎偊傞曽傕懡偄偲巚偆偑丄 拞崙恖偺悢偼旕忢偵懡偄丅恖岥峔惉偺杦偳 俋妱偼僋儊乕儖恖偩偑丄巆傝偑僔儍儉懓乮俀侽枩恖乯儀僩僫儉恖乮侾侽枩恖乯 丄偺師偓偵壺嫛乮俆枩恖乯偲懕偔丅 幚嵺丄偙偺揦傕扷撨偑拞崙恖偱墱偝傫偑僋儊乕儖恖丄偲偄偆晇晈偱宱塩偟偰偄傞 揦偱偁偭偨丅 壺嫛偺懡偔偑丄彜嬈抧嬫偵廧傒棳捠嬈慡斒偵廬帠偟偰偄傞偺偱丄拞壺椏棟 傪彜偆揦曑悢偼妱崌偲偟偰懡偔丄晅嬤傪曕偄偰傒傟偽娍帤偱昅婰偝傟偨娕斅偑帪乆 摴楬榚偵尰傟偰偼丄挰偺偁傝傆傟偨宨娤偺侾偮偵側偭偰偄傞丅 廃払娤棨懕偒偺僀儞僪僔僫敿搰偼丄搰崙偺擔杮偱憐掕偡傞埲忋偵 柉懓偺棳摦偑寖偟偐偭偨傛偆偩丅 惣偵屛傪丄搶偵嶳柆傪峔偊傞僇儞儃僕傾暯尨偼丄 屆棃傛傝丄儊僐儞愳傪慿忋偟偨慏偲僔儖僋偱懳奜杅堈傪峴偭偰偄偨幚愌偑偁傝丄傑偨尰嵼偺 抧幙挷嵏偱偼丄婭尦慜俀侽侽侽擭偵偼婛偵恖椶偺塩傒偑婰榐偝傟偨巆堚暔偑敪孈偝傟偰偄傞丅嵟惙婜偼傾儞僐乕儖婜乮俉侽俀乣侾係俁侾乯偁偨傝偱偁傞偑丄 拞崙恖偺墲棃傕摉慠懡偐偭偨傛偆偱偁傞丅侾俁悽婭屻敿偵偼尦挬偺墦惇孯偑嬤嫬偺儔僆僗傗儀僩僫儉 晅嬤傑偱恑孯偟偰偄傞丅 偙偺帪丄僇儞儃僕傾偵傕彫戉傪攈尛偟偰偄傞偑攕愴偟丄暫偑曔椄偲側偭偰偟傑偭偨丅 偙偺帪偺墹偼傾儞僐乕儖僩儉搒忛傪寶抸偟偨僕儍儎償傽儖儅儞幍悽偺 侾偮屻偺墹丄敧悽偵側傞偑丄斵偼曔椄傪 僼價儔僀偺傕偲偵憲抳偡傞峴偄傪偟偰偄傞丅 偙傟偑偒偭偐偗偱丄岞幃偺巊幰偑傾儞僐乕儖挬傪朘栤偡傞傛偆偵側偭偨丅 埲崀偺帪戙傕壗恖偐偺巊愡抍偑偁偭偨偑丄 偦偺戙昞奿偲偟偰柤崅偄偺偑廃払娤偩丅斵偼丄侾俀俋俇擭偵朘栤偟 偨帪偺婰榐傪亀恀榅晽搚婰亁偲偟偰曇嶽偟偰偄傞丅寶憿暔傗恖乆偺曢傜偟傇傝丄 帯悽傗墹偵娭偡傞宯晥側偳丄桪傟偨挊彂偱偁傝丄 尰嵼丄撲偺懡偄傾儞僐乕儖挬偵偁偭偰丄旂擏偵傕丄斵偺巆偟偨奜崙暥專偑 堦斣徻嵶偱壙抣偺偁傞尋媶帒椏偲側偭偰偄傞丅 |

|

傾儞僐乕儖僩儉搒忛偵偮偄偰丄婰偟偰偄傞丅 丒撿戝栧丄偼偠傔搶惣撿杒偺係偮偺栧偼栘惢偺斷偑偁傝栭娫偺弌擖傝偼嬛偠傜傟偰偄偨丅 傑偨丄庤懌傗巜傪愗抐偝傟偨搝楆偺奒媺偺幰偼捠夁傪嫋偝傟側偐偭偨丅 丒拞墰晹偺僶僀儓儞偼丄嬥偺搩偑侾嵗偁傝丄廃埻偼俀侽杮偁傑傝偺愇搩偵埻傑傟偰偄傞丅 彫晹壆偑侾侽侽梋傝偁傝丄搶偵岦偐偭偰嬥偺嫶偑墑傃偰偄傞丅偦偙偵嬥偺巶巕偑俀懱丄 嬥偺暓憸偑俉懱側傜傫偱偄傞丅 丒墹偺壓偵偼 戝恇丄彨孯丄揤暥楋姱側偳偑偍傝丄斵傜偺尦偱偝傜偵懡偔偺崅姱傗姱巎偑摥偄偰偄偨丅 |

傾儞僐乕儖僩儉丂僶僀儓儞丂奜娤丂丂Bayon

|

丒斵傜偺姱幧偼棫攈偱壆崻偵偼墧姠偑晘偐傟偰偄偨丅偦傟傜偼慡偰搶傪惓栧偵偟偰岦偄偰偄偨丅 墹偺廧嫃偵帄偭偰偼嬥敁偱屌傔傜傟壺楉嬌傑偭偰偄偨丅 丒墹偵愙偡傞恖娫偼尷傜傟偰偍傝丄廃払娤帺恎傕墆尒偡傞婡夛偼拞乆摼傜傟側偐偭偨傛偆偩丅 弶傔偰尒偨墹偺巔傪丄偙偆婰偟偰偄傞丅墹偼嬥姤傪摢偵旐傝丄庤懌偵嬥偺僽儗僗儗僢僩傪 偼傔偰偍傝丄偦傟傜慡偰偵擫栚愇傪浧傔傜傟偰偄偨 丅墹偺懌棤偼愒偄揾椏偑揾傜傟偰偄傞丅奜弌帪偼 嬥偺寱傪崢偵実偊偨丅 |

|

丒斾傋偰丄弾柉偺曢傜偟偼幙慺偱偁偭偨丅榤晿偒壆崻偺壠壆偵廧傒丄崢偵僒儘儞傪姫偔埲奜 偼棁偺奿岲傪偟偰偄偨丅敮傪寢傢偊偰慺懌偱曕偄偰偄偨丅偨偩丄彈惈偩偗偼嬥偺僽儗僗儗僢僩傗 傾僋僙僒儕乕偑岲偒偱丄偐側傝堦斒弾柉傑偱棳捠偟偰偄偨傛偆偩丅 丒奺壠掚偵傕彚巊丄搝楆傪偍偔偙偲偼捒偟偔側偔丄懡偄壠掚偩偲侾侽侽恖嫮丄捠忢偱傕侾侽恖掱搙偼偄偨丅 彮悢柉懓傪攦偭偰偔傞丅憡応偼尦婥側惉恖抝惈侾恖偱晍侾侽侽枃丄巕嫙偼俁侽枃掱搙偱偁偭偨丅 斵摍偺奒媺偼偼偭偒傝偲嬫暘偝傟偰偍傝丄崅彴偵忋偑傞偙偲偼嫋偝傟側偐偭偨丅巇帠偱擖応傪 嫋壜偝傟偰傕昁偢骒偄偰崌彾偟偨偺偪丄妟傪抧柺偵嶤傝晅偗偐傜忋偑傜偣偰傕傜偭偨丅 |

|

栺侾擭偺懾嵼偺屻丄擩攇偵婣拝偟亀恀榅晽搚婰亁傪彂偒忋偘偨丅 岞幃側巎彂偱偼側偔丄偁偔傑偱巹揑側曬崘彂偱偁偭偨偑忛妔丄嶰嫵丄杅堈丄擾峩丄嵸敾丄峴惌丄 梴嶾丄晽懎丄煍梺丄側偳帠嵶偐偔係侾崁栚偵暘偗偰偁傝丄 攑搒偵帄傞塣柦傪扝傞傾儞僐乕儖僩儉忛偲傾儞僐乕儖挬偺棽惙婜傪抦傞庤妡偐傝偲偟偰丄 摉帪偐傜尰嵼傑偱偵偐偗丄 挻堦媺昳偺 曬崘彂偵惉傝摼偰偄傞丅 偺偪偺悽丄侾俉侾俋擭偵僼儔儞僗恖搶梞妛幰傾儀儖丒儗儈儏僓偑 丄偙偺亀恀榅晽搚婰亁偺東栿傪 峴偭偰偄傞丅偙傟偼丄傾儞儕丒儉僆偑傾儞僐乕儖儚僢僩傪摜嵏偡傞係侽擭傕愄偺榖偱偁傞丅 拞崙偵偍偗傞僇儞儃僕傾偺巎椏偵偼丄偙偺懠偵亀晑撿揱亁側偳偑偁傞丅 |

|

偪側傒偵丄朚恖偑朘傟偨屻丄擔杮偵揱偊偨傾儞僐乕儖儚僢僩憸偲偼 僀儞僪偺乽媉墍惛幧乿偩偭偨偲偄偆榖偼桳柤偩丅挿嶈偺捠帿搰栰寭椆偑 乽媉墍惛幧偺恾乿偲偟偰帩偪婣偭偨広恾宍偼丄 婔壗妛偱寁嶼偝傟恠偔偟偨崐傗壘棔偺攝抲偦偺傕偺偱偁傝丄惓偵傾儞僐乕儖儚僢僩偺恾柺 偺懘傟偱偁偭偨丅恾柺偼尰嵼丄悈屗巗偺彶峫娰偵曐懚偝傟偰偄傞丅 |

嘝搶儊儃儞

僩僢僾