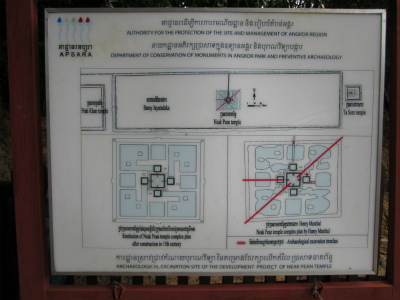

ニャック・ポアンニャック・ポアンは70×70m四方の大池に、東西南北に向け正確に 4つの小池を有している。其々に動物を模した石像で飾りつけられ、 中央池に向けて噴水を流し込む仕組みなっていた。完成当時は、 ちょうど庭園を思わせる外観だったに違いない。 正確な方位の 配置と、削ぎ落とす部分さえ見つからない、対称性を有する幾何学的様式美は 、この遺跡こそが真骨頂であると云っていいだろう。 |

|

入口からは、かなり歩く。水に浮かんだ長い木橋を伝っていくことになる。 脇に船が浮かんでいた。土産屋の人間が操縦していたので、何らかの レクリェーション的な催しだろう。木橋の先に、北入口が見えてくる。長い柵が張ってあり 中には入場できなかった。上から見てみないと、その正確な配置は理解できないので、おおよそ の配置は想像できるようにガイド本等で予習しておいた方がいいようだ。 |

|

ニャック・ポアンとは、「絡み合う蛇」という意味だ。水引きしている 池の配置は(卍)になっており、配置構造そのものが名前を体現している。また、 中央基壇に2匹の蛇が絡み合うオブジェがあり、これが名前の由来になっているようだ。 4つの池にある像のモチーフは (ゾウ)(人間)(ライオン)(牛の頭)を形どっている。 |

ニャック・ポアン Neak pean

|

これらの像の選択と配置は、古代 クメール人にとっての治水の象徴であったという。 周囲は3.5×0.9kmの灌漑バライ(東バライとは別湖)で囲まれ、そのほぼ中央に位置していた 。発掘された 碑文にはクメール語で「聖なる島」と記されている。 豊饒の祈願や、治水における技術革新の具現化を国家的に表明した祀堂でもあったようだ。 クロル・コーニャック・ポアンの北上、大回りコースの道路を挟んだ小さな場所に位置するのが、 クロル・コーだ。祠堂周囲に小さいながらも丁寧に環濠が掘ってあり、小ぶりな 完成度が、盆栽や箱庭ガーデンを思わせる。 |

クロル・コー Krol Ko

|

創建は12世紀末で、ジャヤヴァルマン七世が ニャック・ポアンとほぼ同時期に造った施設である。敷地内に生える榕樹の背が高い。 |

プリア・カンプリア・カンの魅力は、何といっても怪鳥ガルーダだろう 。東塔の左右に構えた姿の巨大彫刻を見ることができる。 保存の状態もよく、今にも飛び出してきそうだ。 |

|

<ガルーダ> インド神話に登場する怪鳥で、金色の羽と、人間の胴体、頭部は人間の輪郭 に鷲のくちばしを持つ。ヴィシュヌ神の乗り物で、ナーガが天敵である。 上下関係からすると、ガルーダ>>ナーガであり、彫刻にはその足で蛇の胴体を踏みつけ、 鋭いかぎ爪でナーガを制している姿を見る事ができる。 ガルーダのリリーフは、 ほぼ、ナーガと対になったデザインが多いようだ。 |

|

プリア・カンとは「聖なる剣」という意味だ。 敷地の構成は十字の構造で、東西南北に其々門を構える。1191年に 創建された祖寺方寺院である。 ジャヤヴァルマン七世の即位10年を記念し、父親の菩提を弔うために建てられた 経緯で、その用途は寺院というよりも、多数の職業や階級の人間が 集うテーマパーク的な意味合いがあった。 珍しい建物をあげれば、北側に ある2階建の開放性祠堂だろう。2階部に登ることは出来ないが、対側の土手から 全体像を眺めることはできる。この2階建石積建造物は プリア・カンにしかない建物なのだという。 |

プリア・カン 榕樹 Preah Khan

|

敷地の広さは700×800mと、中規模クラスの建造物で、 その昔は、運営に9万7840人が奉仕し、踊り子が数千人常駐していたという。 創建はジャヤヴァルマン七世であったが、没後に ジャヤヴァルマン八世が即位しヒンドゥーに改宗する。 これにより、仏教寺院として建てられたプリア・カンは廃仏毀釈の対象となり、 シヴァ派の信者達によって デバターや仏教由来の壁面彫刻が削られたり、破壊されたりした。 |

|

八世の時代は、東のチャンパ軍(ベトナム)のほか、西にはシャム軍(タイ) が辺境を犯し始め、後の世に何百年にも渡るタイとの戦争が始まろうとしていた頃だ。 結局、アンコール朝は八世の時代、1295年に「マンガルータ」という寺院を 建築して最後、以降は石積の建築物を建てることはなかった。 |

プリア・カン ガルーダ Preah Khan

|

アンコールワット王朝の正式な 陥落の年は1431年のことだ。のち、完全に密林の中に埋もれた史跡もあれば、 近隣の住民が参詣の対象にして細々と存続するものもあった。 アンコールワットに至っては、王朝滅亡後になっても、正式な継続王でないアンチャン1世 という新王が、第一回廊の壁面未完成部分を完成させるよう施工を命じている。 生まれ持った風土的信仰心からが 成せる業だ。 |

|

プリア・カンは、アンコールトムの最外周の環濠より、1kmほど北に 位置している。 ドライバーと別れて多少時間は掛かったが、結果として、歩いて来る事は そう難儀な行程ではなかった。 ここまで10キロ程度は歩いただろうか、まあ、このまま南に下ればアンコールトムの北門へと 無事に辿り着けるだろう。計らずも、思わず勝利宣言。 「北門まで来たもん!」 あとは、トムの敷地を北から南へと突っ切り、南大門から出た後に プノン・バケンの丘を登り夕日観賞で本日の観光を終了しよう!それには、 調度よい頃合だな。と、息巻いて 南へ下る土道を歩き出すのだった。 バクセイ・チャムクロン南大門は相変わらずの人の多さだ。特に17時近くになると、南に位置する プノン・バケンの入口に人が集中し、乗じてゾウ乗りの業者や売店が臨時営業を開始 し、総括された風景はチョッとした、お祭りの様相を呈する。そんな、交通要所である 南大門とプノン・バケンの間に「バクセイ・チャムクロン」はある。 |

|

高経は27m、綺麗なピラミッド型をしている。10世紀初頭の創建だ。 プノン・バケン |

|

シェムリアップ地方に広がる平原は 東京23区くらいの広さで、遮る物の無い見渡す平原に、山や丘があればかなり目立つ。 古今東西、それは 山岳信仰の対象に成り得る存在であり、この地方では、 アンコール3聖山と数えられている。 プノン・クロム プノン・ボック そして3つ目が、このプノン・バケンだ。標高は60mあり、頂上に祠堂がある。 目下の平原は近代施設や道路など一切が無いので、360度パノラマ状で 深緑色のジャングルを見下ろせる。 景色は格別だ。 |

|

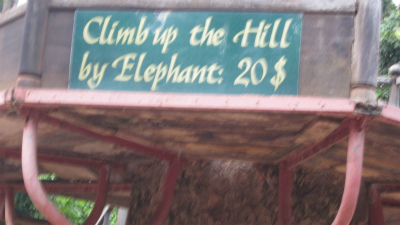

丘から廻りこむように山道を登る。忘れてならない持物が『懐中電灯』 だ。日没と共に付近は暗闇になり、登頂は問題ないが、 下山は山道にロープも張って無いので、これが無いと大変危険だ。 崖から滑落する事故も起きている。 登山はショートカットの道程でゾウに乗れる。料金は業者ごとに変わるので、 搭乗前に価格をよく確認したほうがいいだろう。 |

|

プノン・バケンは丘そのものが、都城であった。 平地に巨大な城郭を築く前の時代、9世紀末ころ、 ヤショヴァルマン1世によって山頂に 祠堂が築され、現在は無いが、丘の回りには環濠が掘られ、 中央祠堂から東西南北にラテライトの参道階段が延びていたという。 総合的な山岳都城であった。 丘そのものを 須弥山として模している。 結局、平地にある数少ない丘の特異性と自然崇拝的な地理上の立地から、のちの時代もプノン・バケン 丘を中心として 直ぐ近くに アンコールトム、アンコールワットが建設されている。このことから、根本的に 長き間、クメール人にとって当丘が聖地として見做されてきた歴史があるのだろう。 |

|

山頂の建築物は、5段の基壇を順々に重ねた構造になっている。夕刻になると、1方向の壇縁に 人間が集中し、皆、同じ方向を見るようになる。sunset時は 大変な混雑ぶりで、塔や危険な階段に登ってまで夕日を見ようとする観光客も現れる。 周囲は喧騒に包まれ、怒号と係員の吹く警笛が鳴り響く。 『コラ〜、そこのチミ〜!降りなさ〜い』 |

|

西に沈む太陽は、湖面を鮮やかに照らし出した。山吹色の 反射光を浴び海のように輝く、 その水平線は人労に依り為された長方形の人口湖であり、中央には祠堂を有した 人工島が浮かぶ。 アンコール地方の最大の灌漑用水、「西バライ」であるのだ。 |

プノン・バケン Phom Bakheng

|

太陽が沈むと、皆、一斉に列になって山を下りる。下山した先の 敷地入口には、常時トゥクトゥクやモトが大量に止まっているので、 運転手を掴め易い。適当にチャーターし、ホテルに帰った。 さすがに本日は歩き疲れていて、帰るなり熟睡だった。 |

⑲アンコールワット気球

トップ